Manual 4.60.

2024 – …

#PhotographieVirtuelle #InGamePhotography

#Heliography

20 × 30,5 cm

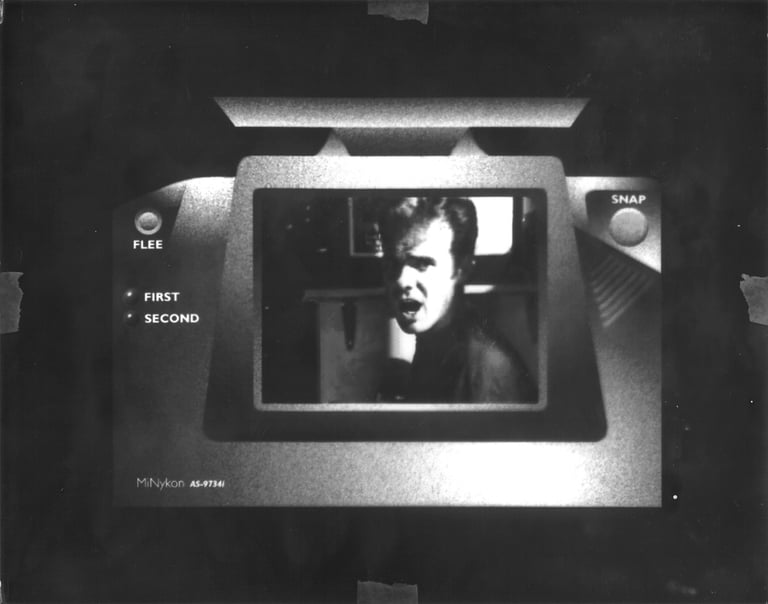

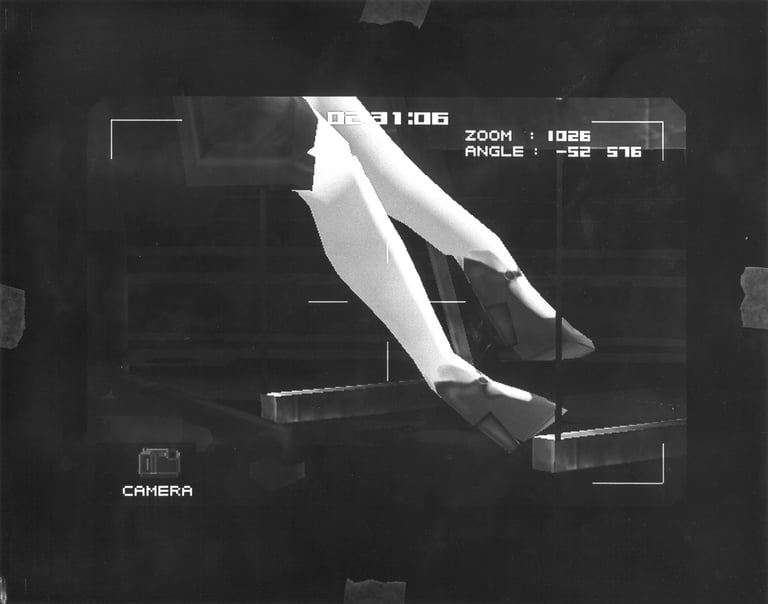

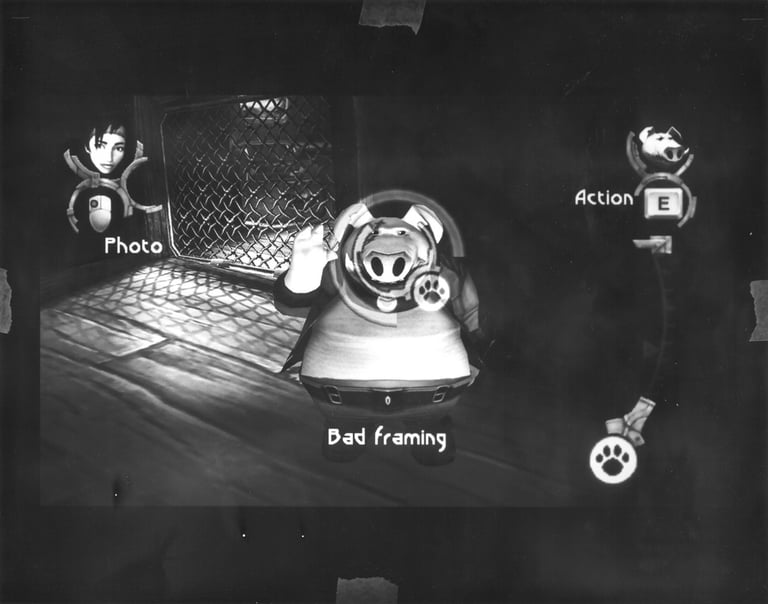

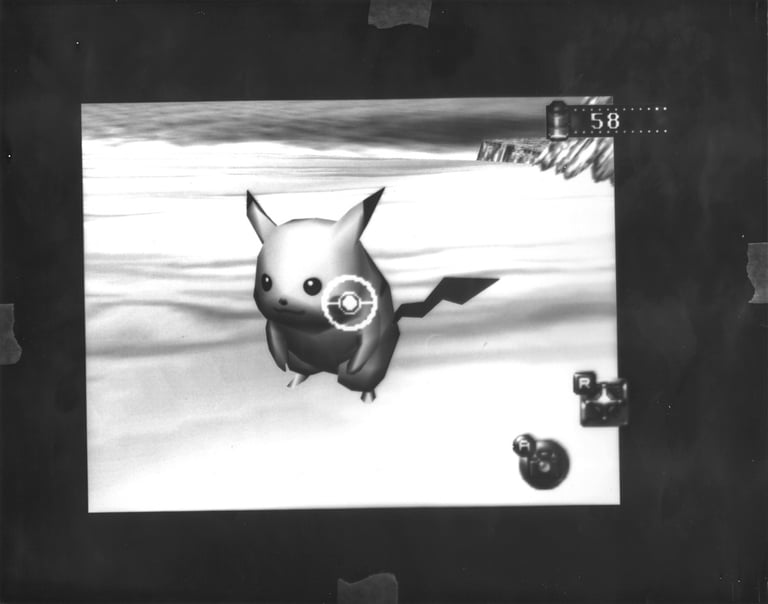

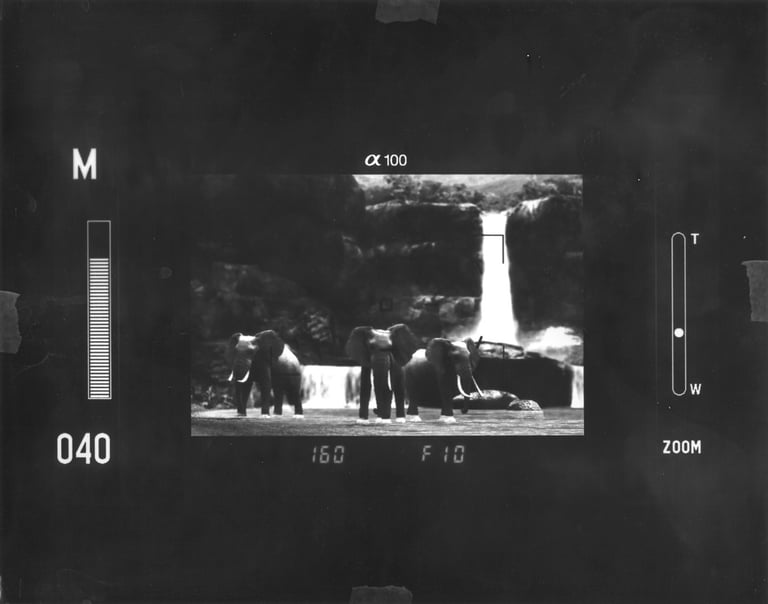

#Manual 4.60. — étude d’un algorithme visuel : ici la #PhotographieNumérique ôte la peau de l’auteur pour devenir #InstructionVisuelle, exécutant les préceptes subtils du #ProtocoleImage. Le cliché in-game pulse au rythme du #ScriptLogiciel ; l’écran, tel une #CameraObscura, focalise le flot de code, tandis que l’#Interface dirige le regard, traduisant le désir de voir en #RèglesAlgorithmiques.

L’opérateur consigne ; le code scintille.

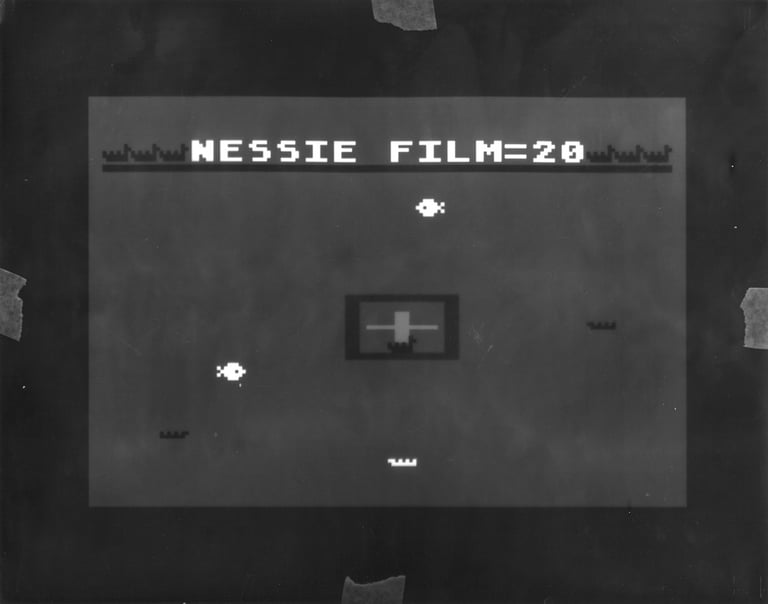

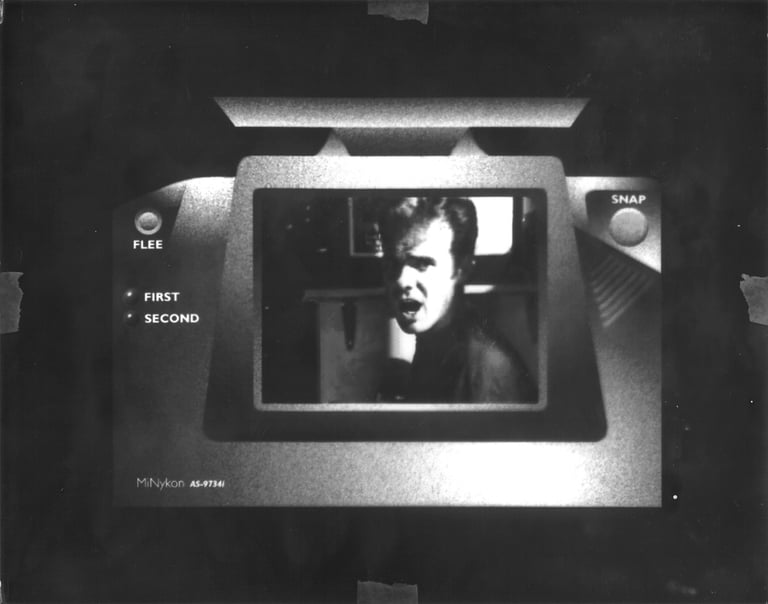

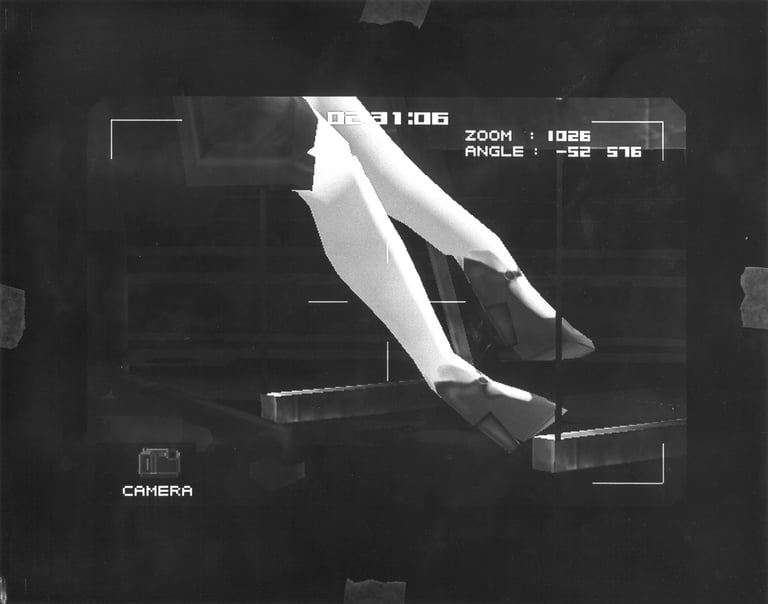

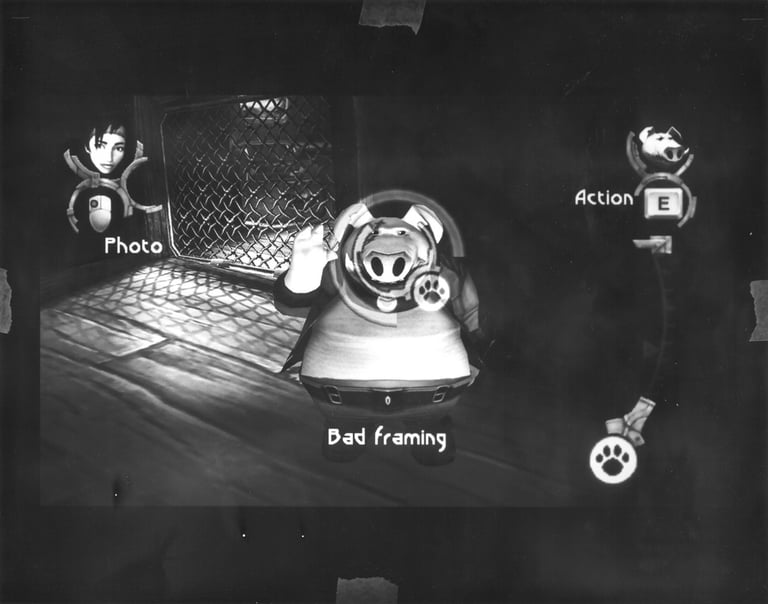

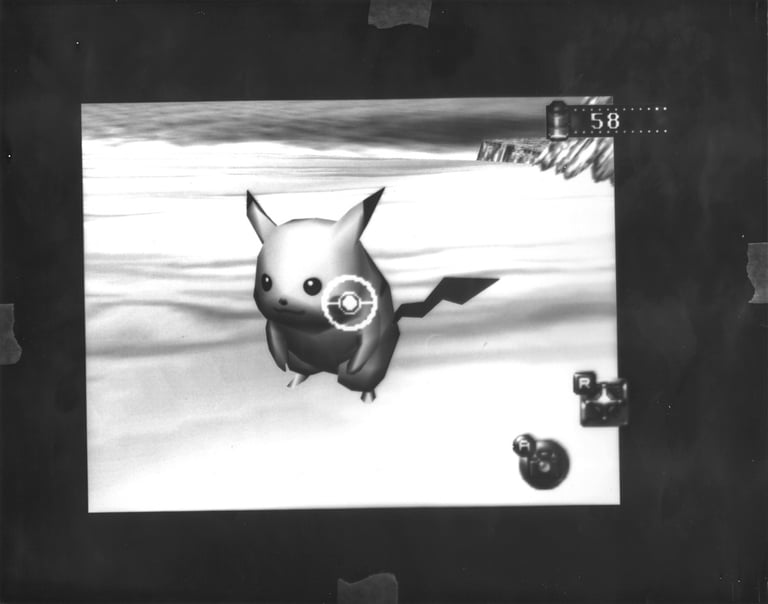

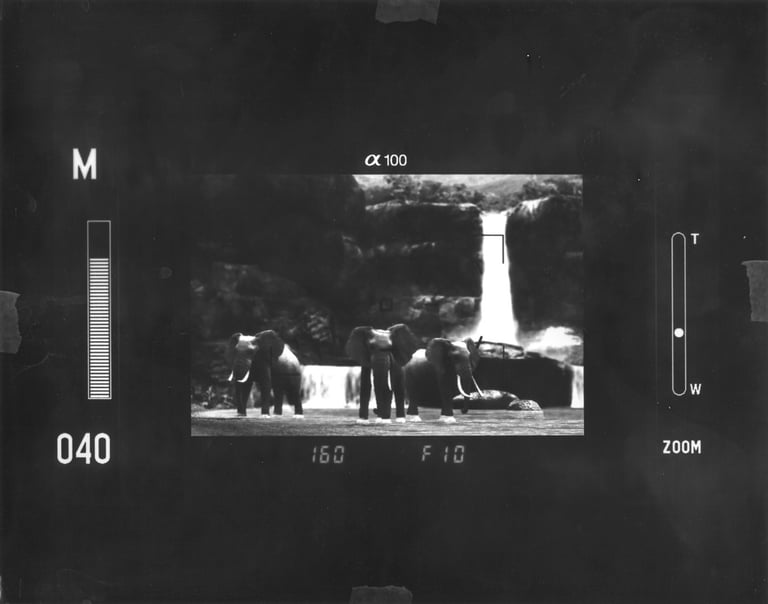

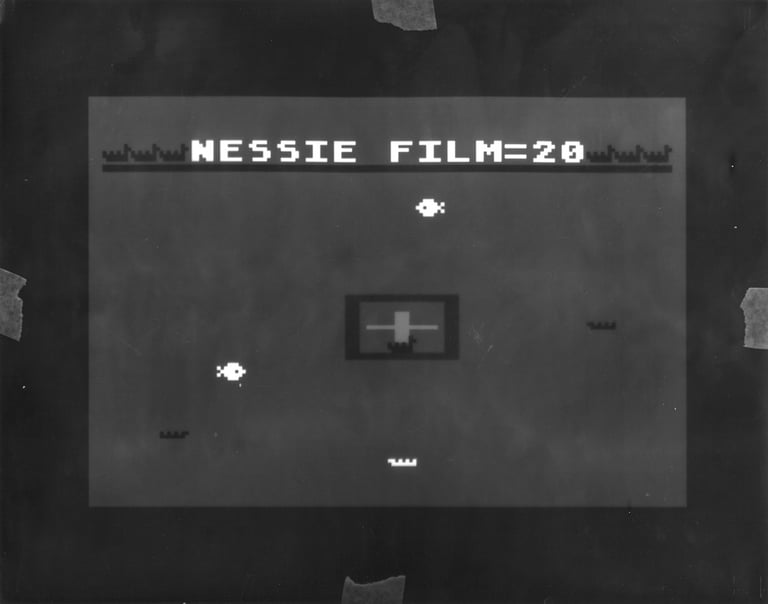

Le décompte commence en 1979 avec Safari — premier photo-safari vidéoludique distribuant pas et rations sous viseur colonial. Puis Fatal Frame : appareil-bouclier, exposition-#AttaqueSpectrale, image-riposte au fantôme. Dans Gran Turismo 4, un #Photomode minutieux orchestre la #LumièreEtOmbre, transformant la piste en éclat #ArtJouable. Pokémon Snap introduit un arbitre-algorithme (#CurateurCalculé) qui note la composition ; la #CurationDonnées soude auteur et machine sous l’#SélectionAlgorithme. Red Dead Redemption 2 déroule une #PhotographieCinématique libre, figeant la poussière des plaines dans un #CadreTemporel ; la série GTA parle par #PhotographieUrbaine, s’unit à la #CultureSelfie et archive la mégalopole en #PréservationNumérique. Enfin Breath of the Wild révèle la mémoire du monde quand l’image recoupe le paysage — #QuêteMémoire.

L’optique de #JosephNicéphoreNiépce — sa #VueDeLaFenêtre (1826) — rime avec le moniteur : l’étain captait le spectre solaire, l’écran capte le flux de code. Ici l’#ImageOpératoire et l’archéologie des médias s’entrelacent : fenêtre — écran, archive — réseau, miroir — interface. Plan — surexposition.

Geste clé : refuser l’auteur. L’artiste reflète la #VueVernaculaire des manuels développeurs ; ces clichés utilitaires — #PhotographieVernaculaire — sont recopiés pixel par pixel, se cristallisant en #ArtefactsArchivés, où le fonctionnel fusionne avec l’esthétique, le sujet se dissout dans l’#ExécutionProtocole et forge une #PréservationVisuelle.

#LevManovich trace la diagonale #CodeCommeImage, où le programme dessine le monde ; #MarkBNHansen vibre par la #Tactilité, laissant sentir le pixel comme le grain de pellicule ; #AlexanderGalloway ouvre l’algorithme et érige le cadre #RégimesVisuels. Sur ce fond surgit le contrepoint #ImageCommeCode : la photographie in-game est un script exécutable. À l’émotion se substitue la #TaxonomieNumérique, enregistrant les clichés dans les #RegistresNumériques ; le processus devient #ObéissanceAlgorithmique. La langue #PixelCapture est désormais commande, document, souffle réseau.

L’héliographie rend au code la chaleur du soleil : le rayon de 1826 fait fondre l’#ImageNumériqueFroide, laissant l’#HeliogravureChaleureuse. La grille virtuelle devient un objet lumineux — du code au grain, de l’écran à l’éclat.

Par la fenêtre ⤳ au rayon ⤳ en image.

Par l’écran ⤳ au bitume ⤳ en plaque.

Par l’instruction ⤳ au programme ⤳ en chair.

#MaximZmeyev